100点を目指さない

日々、仕事をする上でのマインドセットとして、100点を目指さないことが大切です。

このような書き方をすると高い品質を目指さなくてもいいのかと誤解を与えてしまうかもしれませんが、そうではありません。

例を用いて説明をしていきたいと思います。

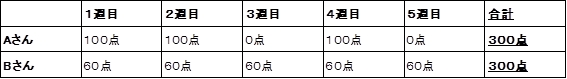

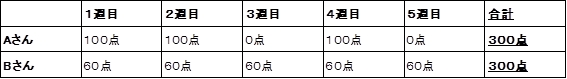

実際にはこのような評価の仕方はしませんが、1週間ごとにAさんとBさんの仕事のアウトプットに点数をつけたとします。

このようにAさんとBさんは5週間トータルでしたら、合計300点で同じ点数となります。1週間あたりの平均点を考えれば、同じ点数(60点/週)を取っているのですから、「AさんもBさんも同じくらい優秀である」ということになります。

特にAさんは、そもそも100点を取るだけの能力があるので、ポテンシャルを考えるとBさんよりも優秀であるという言い方もできるかもしれません。

ですが、一般的に多くのプロジェクトにおいては、コンスタントに60点を取ることができるBさんが重宝がられます。

これはクライアントや上司の目線になると理由が分かると思います。

まず、常に一定の成果を上げてくれるBさんに対しては、プロジェクトにどの程度貢献してくれるか計算できるため、タスク設計をしやすいという安心感があります。

一方、Aさんのように、100点を取ってはくれますが、むらがあってたまに0点を取ってしまうという場合には、プロジェクトの進捗に深刻な影響を及ぼしてしまう可能性があります。例えば、ある週はクライアントからも非常に高い評価を得られるような成果を出してはくれるのですが、体調を崩すなどして、ある週はまるっきり機能しなくなってしまうというような場合です。

上記の例のAさんは、1週目、2週目は100点の働きをしてくれているので、3週目も高い働きをしてくれると期待値が大きく上がっているかもしれません。そのような中で、3週目は、0点の働きであったため、期待値との落差が非常に大きくなります。そして、4週目には、100点という素晴らしい働きをしたので、これからは大丈夫かなと思ったところで、5週目でまた、0点と崩れてしまいました。

このようなケースでは、Aさんは仕事のうえで信頼されて、高い評価を獲得することは難しいです。

ですから、Bさんのように、100点の働きではないにしても、60点の働きを常にしていく方が、信頼を得ることにつながります。もちろん、良い働きをすればするほど望ましいのですが、仕事にむらが出てしまうのであれば、一定以上の働きを継続しようとすることが大切です。

このような書き方をすると高い品質を目指さなくてもいいのかと誤解を与えてしまうかもしれませんが、そうではありません。

例を用いて説明をしていきたいと思います。

実際にはこのような評価の仕方はしませんが、1週間ごとにAさんとBさんの仕事のアウトプットに点数をつけたとします。

このようにAさんとBさんは5週間トータルでしたら、合計300点で同じ点数となります。1週間あたりの平均点を考えれば、同じ点数(60点/週)を取っているのですから、「AさんもBさんも同じくらい優秀である」ということになります。

特にAさんは、そもそも100点を取るだけの能力があるので、ポテンシャルを考えるとBさんよりも優秀であるという言い方もできるかもしれません。

ですが、一般的に多くのプロジェクトにおいては、コンスタントに60点を取ることができるBさんが重宝がられます。

これはクライアントや上司の目線になると理由が分かると思います。

まず、常に一定の成果を上げてくれるBさんに対しては、プロジェクトにどの程度貢献してくれるか計算できるため、タスク設計をしやすいという安心感があります。

一方、Aさんのように、100点を取ってはくれますが、むらがあってたまに0点を取ってしまうという場合には、プロジェクトの進捗に深刻な影響を及ぼしてしまう可能性があります。例えば、ある週はクライアントからも非常に高い評価を得られるような成果を出してはくれるのですが、体調を崩すなどして、ある週はまるっきり機能しなくなってしまうというような場合です。

上記の例のAさんは、1週目、2週目は100点の働きをしてくれているので、3週目も高い働きをしてくれると期待値が大きく上がっているかもしれません。そのような中で、3週目は、0点の働きであったため、期待値との落差が非常に大きくなります。そして、4週目には、100点という素晴らしい働きをしたので、これからは大丈夫かなと思ったところで、5週目でまた、0点と崩れてしまいました。

このようなケースでは、Aさんは仕事のうえで信頼されて、高い評価を獲得することは難しいです。

ですから、Bさんのように、100点の働きではないにしても、60点の働きを常にしていく方が、信頼を得ることにつながります。もちろん、良い働きをすればするほど望ましいのですが、仕事にむらが出てしまうのであれば、一定以上の働きを継続しようとすることが大切です。