トップダウン型業務分析

業務分析はどちらかのというと、現状の業務分析から始まるボトムアップ型の方法をイメージされると思います。つまり、プロジェクトの目的を踏まえて、現状の業務プロセスであるAs-Is業務を分析し、課題を抽出し、対応策を考え、将来のあるべき業務プロセスであるTo-Be業務を構築していくというようなアプローチです。

一方で、トップダウン型の業務分析も存在します。トップダウン型の業務分析とは、あるべきTo-Be業務があり、As-Is業務をTo-Be業務に近づけていくプロセスです。

このアプローチが適用されるのは、外資系企業に多いように思います。例えば、海外にある本社が規定するTo-Be業務を日本支社のプロセスに当てはめていくというミッションのものとに進められるイメージです。

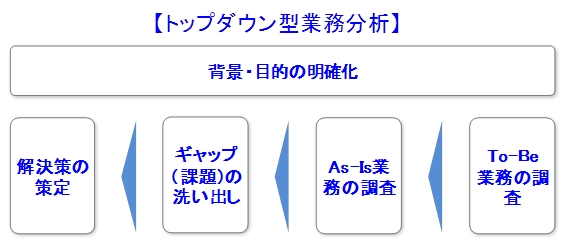

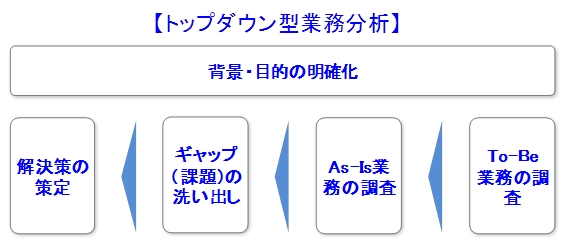

トップダウン型の業務分析は以下の5つのステップで進んでいきます。

①背景・目的の明確化

②To-Be業務の調査

③As-Is業務の調査

④ギャップ(課題)の洗い出し

⑤解決策の策定

①背景・目的の明確化

まず何にしてもプロジェクトの目的について、明確にする必要があります。何のために、プロジェクトが発足され、何を求められているのかということをしっかりと把握するようにしましょう。

例えば、トップダウン型のアプローチと言いましても、To-Be業務を完全に適用することを求められている場合と、可能な範囲でTo-Be業務を適用することを求められている場合と、コンセプトレベルでTo-Be業務が用いられていれば良い場合など、微妙にそのアプローチも異なってきます。

ですから、プロジェクトのミッションは何かということをしっかりと把握するということがまず、初めのステップとなります。

また、対象となる業務のスコープを明確することも必要です。

②To-Be業務の調査

トップダウン型のプロジェクトの場合には、現状の業務プロセスであるAs-Is業務を分析する前に、求められている将来の業務であるTo-Be業務がどのようなものかを明確にすることが必要です。

トップダウン型の業務分析の場合には、標準的なTo-Be業務がドキュメント化されている場合がほとんどです。

なぜなら、トップダウン型のアプローチではプロセスを標準化させ、国やリージョンを超えて、全社的に効率化を図っていこうとする意図が強いからです。ですから、標準的なTo-Be業務が当然のこととして、ドキュメント化されているはずです。

この定義されているTo-Be業務をしっかりと把握しておくことが重要になります。更に、プロジェクトの目的を鑑みて、完全にTo-Be業務を適用することが求められているのか、それともある程度カスタマイズすることが求められているのかを踏まえて、必要に応じて、ローカライズ用にカスタマイズTo-Be業務を策定することもあるかもしれません。

③As-Is業務の調査

As-Is業務の調査については、業務フロー、業務定義書、関連プロジェクトなどの資料があればそれを確認することになります。

なお、トップダウン型の業務分析の場合には、As-Is業務の調査よりは、To-Be業務の調査に重きがおかれます。

そのため、仮にAs-Is業務の資料がない場合には、To-Be業務とのギャップを洗い出す際に、並行してAs-Is業務を確認するというアプローチも考えられます。

④ギャップ(課題)の洗い出し

ギャップ(課題)は、As-Is業務とTo-Be業務を比較分析していくことで洗い出されていきます。

To-Be業務に関して、業務フローなどを確認しながら、As-Is業務との比較分析を進めていきます。

この確認プロセスは、プロジェクトによってまちまちだと思います。例えば、クライアント企業のバリューチェーン全体に及ぶような大規模なプロジェクトの場合には、それぞれのプロセスごとに担当者が分かれて分科会形式のワークショップなどが開かれます。

このワークショップでTo-Be業務の浸透を担っている本社機能の担当者とAs-Is業務を担っているローカル業務の担当者が業務プロセスについて一つ一つ確認していくというようなアプローチがとられます。

この確認作業にて、To-Be業務を受けいれられる場合には良いのですが、To-Be業務を受け入れるとどうしてもローカルの業務に支障をきたす場合があります。

この場合には、To-Be業務に対して致命的なギャップがあることになります。

⑤解決策の策定

このようなギャップが抽出されている場合にそのギャップを解消することを考えなくてはなりません。ギャップ解消の施策をソリューションというような呼び方をします。

なお、システム導入においては、ギャップ解消する場合に、To-Beのシステムにお金をかけてローカル業務合わせることをエンハンス(Enhance)するといい、システムにお金をかけないでAs-Isの業務プロセスを変更することをウォークアラウンド(Workaround)で対応すると言います。

このように、トップダウン型のアプローチでは、いかにTo-Be業務をAs-Is業務に落とし込み、致命的なギャップが発生したときにそれをどのように解消するかが重要です。

一方で、トップダウン型の業務分析も存在します。トップダウン型の業務分析とは、あるべきTo-Be業務があり、As-Is業務をTo-Be業務に近づけていくプロセスです。

このアプローチが適用されるのは、外資系企業に多いように思います。例えば、海外にある本社が規定するTo-Be業務を日本支社のプロセスに当てはめていくというミッションのものとに進められるイメージです。

トップダウン型の業務分析は以下の5つのステップで進んでいきます。

①背景・目的の明確化

②To-Be業務の調査

③As-Is業務の調査

④ギャップ(課題)の洗い出し

⑤解決策の策定

①背景・目的の明確化

まず何にしてもプロジェクトの目的について、明確にする必要があります。何のために、プロジェクトが発足され、何を求められているのかということをしっかりと把握するようにしましょう。

例えば、トップダウン型のアプローチと言いましても、To-Be業務を完全に適用することを求められている場合と、可能な範囲でTo-Be業務を適用することを求められている場合と、コンセプトレベルでTo-Be業務が用いられていれば良い場合など、微妙にそのアプローチも異なってきます。

ですから、プロジェクトのミッションは何かということをしっかりと把握するということがまず、初めのステップとなります。

また、対象となる業務のスコープを明確することも必要です。

②To-Be業務の調査

トップダウン型のプロジェクトの場合には、現状の業務プロセスであるAs-Is業務を分析する前に、求められている将来の業務であるTo-Be業務がどのようなものかを明確にすることが必要です。

トップダウン型の業務分析の場合には、標準的なTo-Be業務がドキュメント化されている場合がほとんどです。

なぜなら、トップダウン型のアプローチではプロセスを標準化させ、国やリージョンを超えて、全社的に効率化を図っていこうとする意図が強いからです。ですから、標準的なTo-Be業務が当然のこととして、ドキュメント化されているはずです。

この定義されているTo-Be業務をしっかりと把握しておくことが重要になります。更に、プロジェクトの目的を鑑みて、完全にTo-Be業務を適用することが求められているのか、それともある程度カスタマイズすることが求められているのかを踏まえて、必要に応じて、ローカライズ用にカスタマイズTo-Be業務を策定することもあるかもしれません。

③As-Is業務の調査

As-Is業務の調査については、業務フロー、業務定義書、関連プロジェクトなどの資料があればそれを確認することになります。

なお、トップダウン型の業務分析の場合には、As-Is業務の調査よりは、To-Be業務の調査に重きがおかれます。

そのため、仮にAs-Is業務の資料がない場合には、To-Be業務とのギャップを洗い出す際に、並行してAs-Is業務を確認するというアプローチも考えられます。

④ギャップ(課題)の洗い出し

ギャップ(課題)は、As-Is業務とTo-Be業務を比較分析していくことで洗い出されていきます。

To-Be業務に関して、業務フローなどを確認しながら、As-Is業務との比較分析を進めていきます。

この確認プロセスは、プロジェクトによってまちまちだと思います。例えば、クライアント企業のバリューチェーン全体に及ぶような大規模なプロジェクトの場合には、それぞれのプロセスごとに担当者が分かれて分科会形式のワークショップなどが開かれます。

このワークショップでTo-Be業務の浸透を担っている本社機能の担当者とAs-Is業務を担っているローカル業務の担当者が業務プロセスについて一つ一つ確認していくというようなアプローチがとられます。

この確認作業にて、To-Be業務を受けいれられる場合には良いのですが、To-Be業務を受け入れるとどうしてもローカルの業務に支障をきたす場合があります。

この場合には、To-Be業務に対して致命的なギャップがあることになります。

⑤解決策の策定

このようなギャップが抽出されている場合にそのギャップを解消することを考えなくてはなりません。ギャップ解消の施策をソリューションというような呼び方をします。

なお、システム導入においては、ギャップ解消する場合に、To-Beのシステムにお金をかけてローカル業務合わせることをエンハンス(Enhance)するといい、システムにお金をかけないでAs-Isの業務プロセスを変更することをウォークアラウンド(Workaround)で対応すると言います。

このように、トップダウン型のアプローチでは、いかにTo-Be業務をAs-Is業務に落とし込み、致命的なギャップが発生したときにそれをどのように解消するかが重要です。